旅游中国>滚动新闻>

四川德昌举办千年农耕节 万人齐涌百年草坝场

发布时间:2018-03-03 13:21:13 丨 来源:中国网 丨 作者:尤紫璇 唐莉 但华民 丨 责任编辑:路遥

中国网3月3日讯 2018年3月2日,农历正月十五,中国传统的元宵佳节。这一天,四川省凉山州德昌县阳光明媚,春暖花开,人们的脸上洋溢着幸福的笑容,逾万名来自德昌县内、周边邻近县市的人们齐涌巴洞镇鱼洞寺,感受和见识德昌县一年一度的“百年草坝场,千年农耕节”的厚重历史文化魅力。

这一天,德昌借助丰富春节期间农村文化活动,推动全县文化科技卫生“三下乡”、综治、禁毒活动深入开展的契机,进一步动员全县各族干部群众坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,全面落实十三届县委第五次全体会议精神,加快建设幸福美丽文明和谐新德昌。

“百年草坝场,千年农耕节”让群众感受见识了德昌的厚重魅力

位于德昌县巴洞镇鱼洞寺的草坝场,仅距巴洞古镇约2公里左右,每年元宵节这天都热闹非凡。

草坝场,顾名思义,就是在野外的草坝坝上赶集。以前这个地方农舍并不多,真的是在野外,仅依托一个古寺而已,那寺便是建于明正德年间的“鱼洞寺”。据历史记载,该古寺共有4个大殿,寺旁罗汉松、云南松等林木茂密,有三四人合围都围不拢的树木,还有成片金竹林和寺前那个不大不小的“海子”,风景十分清幽,寺内香火也旺盛。

每年正月十五,进香游玩者众多,因此形成了“期市”,每年一次的“草坝场”也由此而得名。所以,草坝场的兴起是因为庙会,后变成了农村贸易集市。光绪六年,寺前建了座“字库塔”,为当地增色不少,当时读书之人焚书稿都要在字库进行,很是虔诚。据《德昌县志》记载,“鱼洞寺”旧时被列为邛都六景之一,以“鱼洞安禅”而名声在外。“草坝场”,这个民间的传统节日,也随之吸引了西昌、会理、攀枝花等地的客商,每年都如期前来赶场……

曾担任当地大队长和村民委主任的陈庆国老人回忆说:“赶草坝场这个民俗,曾经数次停止过,1963年才得以恢复,后来在文革期间又停过,改革开放又再度兴起,以前都是民间自发的,主要是以竹木农具为主,但现在有了许多小商品,也更热闹了。近年来,地方党委政府和县上也更加重视这一民俗活动,投入很大,准备得很充分。”

在德昌县书法协会内部德高望重的诸泽俊老人介绍说:“以前鱼洞寺前是坟坝,人们要提前几天在坟坝里支起锅做准备,是完全的民间物资交流活动,后来新华书店也每年专门来这儿卖过书。正月十五这天也是拜年的最后一天,因此这天也有许多人在这个地方走亲访友。”

“三下乡”、综治、禁毒活动让群众对德昌的明天充满信心

3月2日一大早,初升的太阳刚刚跃出东方马安山的山巅,德昌县2018年“三下乡”、综治、禁毒宣传参与单位的各个展台便被群众围得水泄不通,整个活动现场人声鼎沸,热热闹闹。不远处,有村民或站或蹲在路边、田埂上上话家常说里短,节日的喜庆氛围充溢在鱼洞寺周边的田间地头。

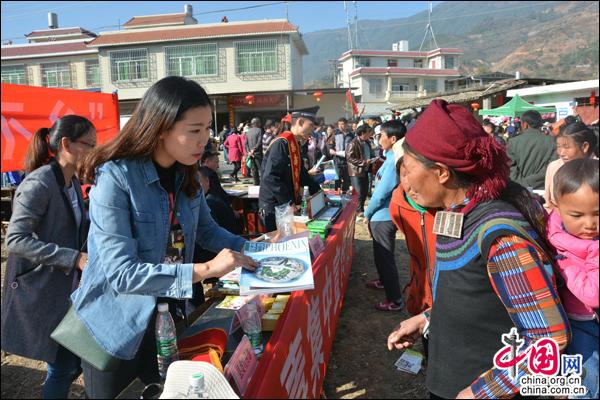

德昌县委宣传部、县农业科技局等单位和部门为群众赠送的《凤凰德昌》、《凉山社会科学》(德昌专卷)、《农村实用技术》、年画等丛书和各类文化书籍,不到30分钟2000余册就被群众一抢抢空。县委宣传部相关人员告诉记者说:“今年的‘三下乡’、综治、禁毒活动中,县委宣传部赠送的《凤凰德昌》、《凉山社会科学》(德昌专卷)两本书,全面展现了德昌不忘初心、牢记使命,攻坚克难、苦干实干、奋发而为的精神风貌,客观真实的展示了新一届县委、县政府全力推动幸福美丽文明和谐新德昌建设的新征程。”

“有舞龙舞狮表演,我就来得特别早一点,想让孩子近距离的观赏龙灯狮子沙和尚,晚了就只能站在后面扛起孩子‘骑马马肩’看了。看演出,就图个热闹、高兴!”茨达镇跃进村村民赵哥告诉记者,他一早吃完饭就带着孩子赶到了这里,因为有舞龙舞狮演出,他和孩子心里都很期待,因此即使是骑的摩托车父子俩也丝毫不觉得冷。

在摩肩接踵的活动现场,像赵哥一样,不少群众也早早来到演出场地,有一大家人从外地自驾车来的,有一家三口骑摩托车来。孩子们有的骑在长辈的肩上,有的则站在板凳上,踮起脚,伸长脖子等待好戏上演。记者也被群众们的热情和兴奋劲儿感染着,对演出充满了期待。

上午10时左右,随着劲爆的大鼓声和音乐声响起,现场憨态可掬的“沙和尚”、色彩艳丽的狮子和龙灯以及舞台上演员们优美的舞姿、迷人的身影、炫目的演出让围观群众的叫好声一浪高过一浪、掌声一声比一声热烈……

活动现场,来自县内医疗机构的医护人员还免费为群众现场义诊。巴洞镇村民尹翔最近经常心口疼,听说有大医院的医生来义诊,赶紧赶了过来。在场的王医生为他测量了血压,“160、90”,医生询问了他相关症状,告诉他有心绞痛的可能,嘱咐平日要多注意休息,尽快到县城医院里做全面检查,不要耽误了病情。

“我们要坚定‘文化自信’,繁荣发展文化产业,让人民群众在家门口就能看到好戏,让人民群众的精神文化生活更加丰富多彩。”德昌县相关领导表示说:“德昌县利用春节期间正值农闲、农民工返乡和农民精神文化需求旺盛的时机开展‘三下乡’、综治、禁毒活动,就是要在县委、县政府的正确领导下,同心同德,锐意进取,埋头苦干,为决战决胜德昌全面小康营造良好的社会氛围。”

(尤紫璇 唐莉 但华民)