湖南发布农田生态系统生物多样性监测技术规程

来自湖南省生态环境厅的消息显示:农田作为人类赖以生存的重要生态系统,不仅是粮食生产的核心载体,更孕育着丰富的生物多样性。从土壤中的微生物、蚯蚓,到田间的昆虫、鸟类,再到水体中的浮游生物,这些生物构成了复杂的生态网络。这些生物相互作用,共同维系着农田的肥力循环、病虫害控制和作物授粉等关键生态功能,是保障粮食安全和农业可持续发展的核心要素。保护和监测农田生物多样性,对于推动农业绿色转型、应对气候变化具有不可替代的作用。

湖南发布地方标准,填补监测技术空白

为科学规范湖南省农田生态系统生物多样性监测工作,近日,由湖南省市场监督管理局正式发布的《农田生态系统生物多样性监测技术规程》(DB43/T3224-2025)(以下简称《规程》)于2025年10月18日正式实施,《规程》由湖南省农业农村厅提出,湖南农业大学环境与生态学院农业生态课题组牵头,联合湖南省生态环境监测中心等多家单位起草。

作为湖南省首部针对农田生物多样性监测的地方标准,《规程》系统规定了农田生物多样性监测的原则、内容、指标、方法及工作流程,为湖南省农田生态保护提供了可操作、可追溯的技术规范。《规程》突出“分类施策”理念,针对水田与旱地的生态差异,明确了不同监测重点:如水田需重点监测大型底栖无脊椎动物、浮游生物等水生生物类群,旱地则聚焦土壤动物、杂草等陆生生物类群,确保监测结果的科学性与针对性。

立足科研实践,标准凸显三大核心价值

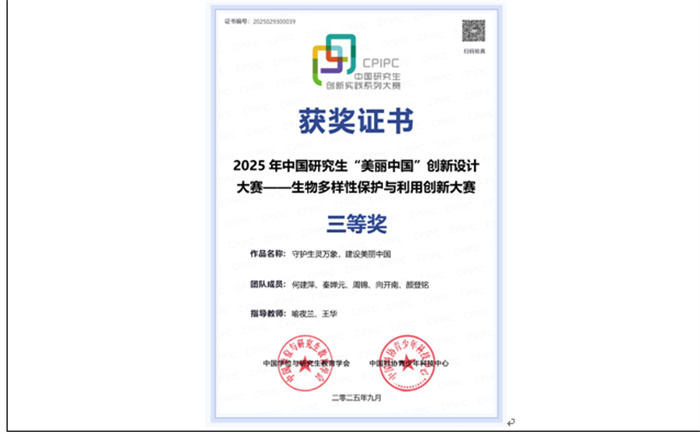

课题组长期致力于农田生态系统生物多样性研究,将近年来农田生态监测工作的实践经验、数据成果系统梳理整合,融入《规程》编制全过程。其中,课题组提炼形成的生物多样性调查方法与数据处理逻辑等核心技术经验,为《规程》的科学制定提供了关键的实践参考。依托多年农田生态监测的研究积累与实践成果,课题组在2025年中国研究生“美丽中国”创新设计大赛——生物多样性保护与利用创新大赛中荣获国家级三等奖。《规程》紧密结合湖南丘陵山地农田的生态特征,具有鲜明的科学性与实践意义:

统一监测标准,为数据可比提供“标尺”。《规程》对监测全流程进行了规范,从样区、样点、样线及样方的确定,到现场调查、采样方法,再到内业的样品处理、物种鉴定和数据分析,都制定了明确的操作规范。

细化技术方法,为精准监测提供“指南”。《规程》详细列出了各类生物的监测指标与方法,如节肢动物采用样线法、陷阱法等,哺乳类监测运用红外相机法,土壤微生物检测采用高通量测序技术等,并明确了监测频次,为科研人员和相关从业者提供清晰的技术指引。

构建完整体系,为长期监测提供“框架”。《规程》不仅涵盖监测技术内容,还包括前期准备、工作流程、监测档案管理等方面,形成了“准备-监测-分析-存档”的完整工作闭环,为开展长期、系统的农田生物多样性监测奠定坚实基础。

标准发布意义深远,为生态保护注入“湖南方案”

强化生态预警,为农业可持续发展“护航”。通过长期监测农田生物多样性变化,可及时掌握生态系统健康状况,预警化肥滥用、外来物种入侵等潜在风险。《规程》中的多样性指数指数(如香农-威纳指数、辛普森指数等)可精准反映生物群落结构变化,为农业绿色发展决策提供数据支撑。

推动协同保护,凝聚多方参与合力。《规程》明确了监测队伍组建、档案管理等要求,鼓励科研机构、农业企业、农户等多方参与,构建了“监测-评估-保护”闭环体系。助力湖南打造农田生态保护样板,为全国丘陵山区农田生物多样性治理提供“湖南经验”。

《规程》的发布,是湖南农业大学环境与生态学院农业生态课题组多年科研成果的结晶,体现了高校科研团队在服务地方农业生态保护中的重要作用。课题组负责人王华教授表示,将以《规程》发布为契机,进一步推动农田生物多样性监测技术的推广与应用,通过科学监测数据揭示农田生态系统变化规律,为湖南省乃至全国的农田生态保护、农业可持续发展提供有力的科技支撑,助力构建人与自然和谐共生的农业发展新格局。

(来源:中国网 作者:王华 秦婵元)